社会保険労務士法違反となる具体例

-

1

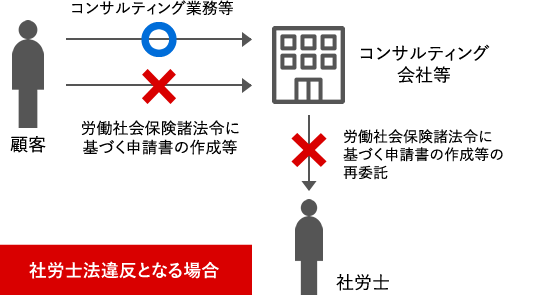

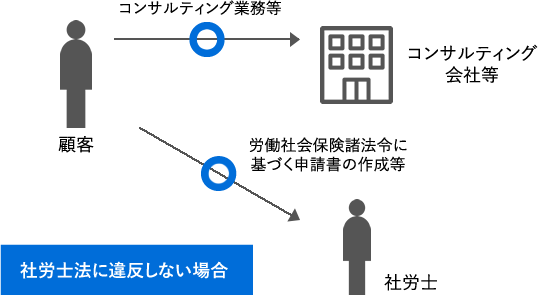

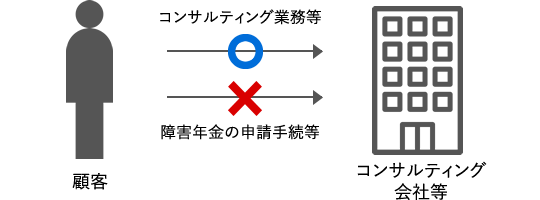

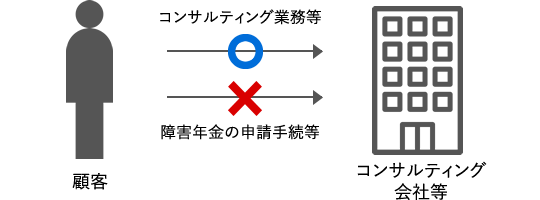

コンサルティング又はアウトソーシング会社等と社労士の連携

社労士とコンサルティング又はアウトソーシング会社等(以下「コンサルティング会社等」という。)が労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等、社労士しか行えないとされている業務とそれ以外の業務(コンサルティング業務等)について業務提携を行う場合、社労士しか行えないとされている業務に該当する部分については、社労士と顧客が直接業務委託契約を締結しなければなりません。提携先であるコンサルティング会社等が、上記の申請書の作成等を含めて一括して業務を受託すれば、コンサルティング会社等は社労士法違反となります。さらに、当該法違反をした者から業務の再委託を受けた社労士も、社労士法に違反することとなります。

-

2

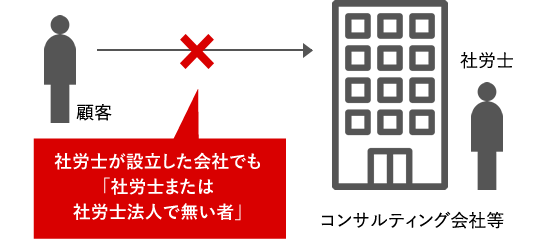

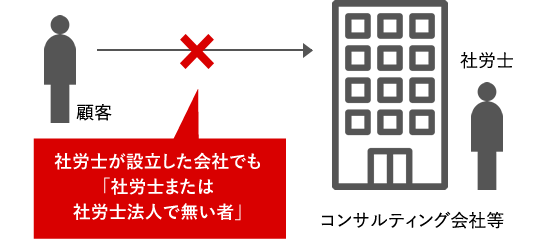

社労士が設立した会社での労働社会保険手続業務

社労士がコンサルティング会社等を設立した場合であっても、会社そのものは社労士以外の者になります。

そのため、仮に会社の代表者が社労士であったとしても、コンサルティング会社等の名義で労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出等を受託することはできません。

-

3

助成金のコンサルティング会社等が行う労働社会保険手続業務

国民年金法や厚生年金保険法に基づく障害年金や、労働社会保険諸法令に基づき支給される助成金に関するコンサルティングを行っているコンサルティング会社等が、上記の障害年金や助成金の申請手続まで受託した場合、それらの申請手続は社労士しか行えないとされている業務ですので、社労士法違反となります。

-

4

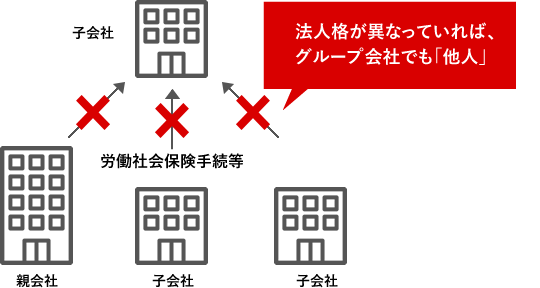

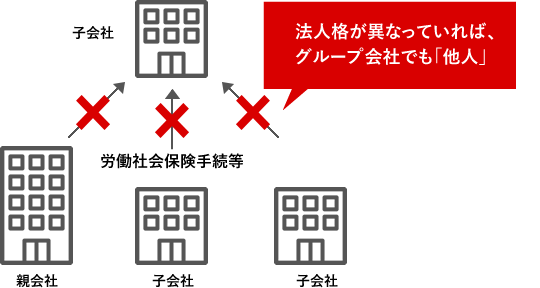

グループ企業による労働社会保険手続業務

グループ会社の労働社会保険手続を一括して1つの子会社に行わせているケースがあります。社労士法第27条(業務の制限)に規定されている「他人」とは、「自己以外の者」のことを言います。

グループ会社や親子会社である場合であっても、別の法人は社労士法第27条においては「他人」に該当します。

したがって、グループ会社の労働社会保険手続を一括して受託すれば、社労士しか行えないとされている業務を一般の会社が受託したことになり、社労士法違反となります。

-

税理士について

税理士が行う付随業務であっても、社労士業務の提出代行・事務代理をすることはできません。もし上記の提出代行・事務代理を行った場合は、社労士法違反になります。ワンストップサービスと称してホームページにおいて社会保険・労働保険の手続きをしますとの記述があれば連絡ください。

-

行政書士について

行政書士は、社労士業務,及び労働社会保険諸法令の助成金申請はできません。(昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している人を除く)なお昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している人でも社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署の提出代行もできません。

-

労務管理士について

労務管理士は、社労士業務は、できません。民間の団体の任意の資格と推測され社労士業務を行えば社会保険労務士法違反になります。

なおご不明な点等ございましたら大阪府社会保険労務士会までご連絡ください。

【参考】社労士法第26条(名称の使用制限)

社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

【参考】社労士法第27条(業務の制限)

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

国家資格者である社労士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。

また、不審な点があれば、大阪府社会保険労務士会までお問い合わせください。